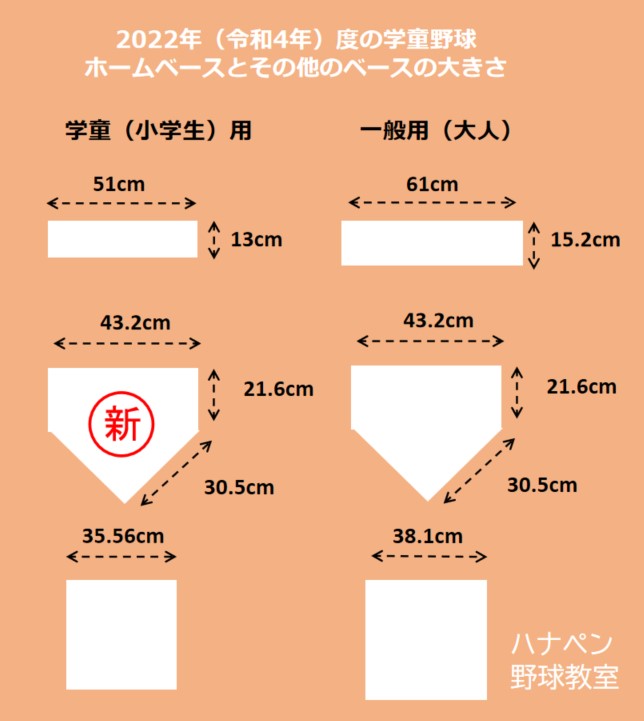

【ハナペン野球教室】2022年度より学童野球のホームベースが一般用と同じに!! バッターボックスやキャッチャーボックスは? 塁間やプレートは?

日本軟式野球連盟(JSBB)は、2022年度から学童野球(小学生の軟式野球)のホームベースのサイズを一般用と同じサイズにすることを決定しました。

というニュースは昨年年末ごろから話題としては出ていましたが、あれ、じゃあバッターボックスの大きさは? 塁間の長さは? というような疑問をお持ちの方も多いかと思います。なので、変更点をまとめておきます。(※ホームベース、ピピッチャープレート、1~3塁の大きさの図解【画像】も最後にあります。ご自由にお使いください)

令和4年度学童野球新ルールとは?

新たに導入された新ルールは、大きく分けて2つです。

1)6イニング制、時間制限(1時間30分制)の採用

2)ホームベースの拡大

の二つです。

新ルールの運用方法、目的は?

| 導入ルール | 運用 | 目的 |

| 1)6イニング制・試合時間(1時間30分制)の採用 | 試合は6回戦とし、なおかつ、1時間30分の時間制限を設定する。 | 投手ならびに捕手の投球数(返球数)の減少、時間短縮による健康管理。 |

| 2)ホームベースの拡大 | ホームベースは一般用を使用する。 | サイズ拡大による投手の負担軽減。 |

試合6イニング制の運用方法、同点延長時のタイブレークは?

正式試合の規則については、以下の通りになります。

①ゲームは6回戦であるが、暗黒、降雨などで6回までイニングが進まなくとも5回を終了すればゲームは成立する。

②試合開始以降、1時間30分経過後の均等回完了をもってゲームは終了する。

③ゲームは上記①・②で先に到達した方で試合を決する。

学童部4年生以下の大会は 5回戦とする。

つまり、

1)6回が終了するか、1時間30分経った場合は、その時点で新しいイニングには入らず、その時点でのイニングの終了によって、試合は完了する。

2)雨などの天候や、暗くなって試合の続行が困難な場合は、5回が終了していれば試合は成立する。

ということです。

また、延長戦については、以前は「7回で同点」または「5回終了時以降、2時間30分を経過して同点」の場合は、「直ちにタイブレーク」となっていた規定も見直され、以下のようになりました。

6回を完了し同点の場合、または試合開始後1時間30分経過後の均等回完了時に同点の場合は、タイブレーク方式で試合を決する。

つまり、1時間30分を過ぎたら、新しいイニングにはならず、タイブレークになります。

ちなみに今回(令和4年度)の変更では、球数制限のルールには変更はなく、今まで通り、

選手の肘、肩の障害予防として、一人の投手が1日に投球できる数は「学童部 70球以内(4年生以下60球以内)

です。

バッターボックス、キャッチャーズボックスの大きさは? ピッチャープレートや本塁以外のベースのサイズは?

ホームベースが大きくなるのですが、じつは改訂版の資料によると、

本塁両端からバッターボックスまでの距離は13cmとし、バッターボックスの区画も長辺1m50cm×短辺90cm とする。

と記載されています。なので、ホームベースは約5cmほど左右に広がりますが(横幅は43.2cmに変更、従来は38.1cm)、その両側に設置するバッターボックス自体の大きさは、これまでの学童野球のサイズとする、ということです。

なお、キャッチャーボックスのサイズもホームベースは広がった分、バッターボックスの内側の線が左右に約5cmほど広がりましたが、バッターボックスの内側のラインから13cm、またバッターボックスの後方のラインから2m32cmで、一般用よりは小さいです。

なお、ピッチャープレートや、本塁以外のベースは学童用サイズのまま、となっています。学童野球の塁間の距離も変更はありません。

令和4年度仕様のホームベース、プレートなどのサイズ(図解)

(※ご自由にお使いください)

参考

【参考】公益財団法人 全日本軟式野球連盟 の発表

・ 令和 4 年度の学童野球新ルールの導入について

https://jsbb.or.jp/docs/cd5704373675b0d00f06150f01d33d1d5640073f.pdf

・ 令和 4 年度の学童野球新ルールの導入について(改訂版)

https://jsbb.or.jp/docs/c4c8c1bbe141fd97e4efcc53afb9eef925a91cb3.pdf

今回の変更は子供たちの健康を守るため!

今回のホームベースのサイズを一般用とする変更は、個人的には英断だと思います。

そもそもホームベースが同じサイズで距離が近くならないと、子供にとってストライクが投げやすくはなっているわけではないので、これまでのホームベースは小さくしすぎだろう、と思っていました。

常々、少年野球ではまだまだフォームも固まっていない子が多いので、コントロールがそれほどないのにホームベースが小さいというのは、(打つ方から見れば、ある意味では当然なのですが)スポーツとしてもやや「無理がある」と感じていました。

というのも、コントロールをつけさせるにはどうしても投げ込みをさせる必要が生じるので、試合の球数制限以上に、練習でも負担が大きくなります。また、ストライクゾーンが相対的に大人の野球と比べてもかなり狭くなってしまっているので、ピッチャーの敷居をあげてしまうので、より限られた人しかピッチャーができず、かといって、ストライクが入らないと試合にならない(試合が壊れてしまう)ため、どうしてもストライクが投げられるピッチャーを使わざるを得ず、コントロールがいい子への負担が増してしまう。という悪循環になりがちです。

バッター不利という見方もあるかもしれませんが、そもそも試合にならない、ということが学童野球では多いし、3回振れるので、たまたまギリギリに3球来ることよりも3回振れるんだから、広めでいいじゃん、という方がスポーツとしては健全だと思います。また、何十点も入ってしまう学童野球の試合よりも、もう少し投手戦寄りになった方がよいと思うので、大賛成です。

ちなみに、昨年から高校野球でも1週間に500球という球数制限がようやく導入されましたね。ですが、少年野球の大会も、土日の連戦や下手をするとダブルヘッダーもあり、球数制限も導入されているので、複数の投手を育成しないと、大会を勝ち抜くのは難しいです。高校野球は、複数の投手の継投で勝つ、あるいはローテーションを考えるという観点が、まだまだ乏しいように感じます。学童の時から、みなが交代でピッチャーをやるのが当たり前になれば、中学・高校でもそれが普通になっていくのかな、という気もします。

ゲーム好き、野球好き、ロック好き、餃子とビールとカレーも好き、ハナペンマンです。

・ハナペンニュースFuchu

https://fuchu.hanapen.news/

・ハナペンニュースch.(YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UCMAYekK3g8Q3JUMWzy4WCtw

・ハナペン合同会社(Official Website)

https://hanapen.com/

・縁側 de トーク(YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UCuHAAl98z4YT3yZkQ4-wMXw

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません